学術機関向けORCID活用ソリューション「Society to ORCID」のご紹介

目次

こんにちは、さいとう(白)です。今回は、3月より提供開始したアトラスの新サービス「Society to ORCID」のご紹介です。ORCID活用ソリューションをお探しのみなさま、ぜひご一読ください。

Society to ORCIDとは?

昨年12月の記事で、ORCID活用の真髄、とくに学協会・大学等の学術機関にとってのメリットと、活用のために必要なことをまとめました。

イマドキの研究者はみんな使ってる!?ORCID活用の真髄に迫る

この記事のおさらいですが、簡単にまとめるとこの2点です。

- 学術機関が研究者のORCIDレコードを登録するには、ORCID Member APIを利用して研究者の承認を受ける仕組みと、レコード登録をする仕組みが必要

- 学術機関が研究者のORCIDレコードを登録することで、信頼度の高い実績情報を提供できる(学術機関が情報ソースなので信憑性が高まる)

Society to ORCIDは、この仕組みと価値を学術機関・研究者のみなさまに提供するサービスです。

研究者の実績を保証できるのは学術機関の他になく、ORCID活用ニーズは今後ますます高まります。学術機関が研究者のニーズに応え、実績を簡単・便利にORCIDへ登録できるサービスをつくる。このコンセプトのもとに開発しました。

ちなみにサービス名称にSocietyとありますが、学協会に限らず大学や研究助成等の機関でも活用していただけるサービスです。

どうやってORCIDレコードを登録する?

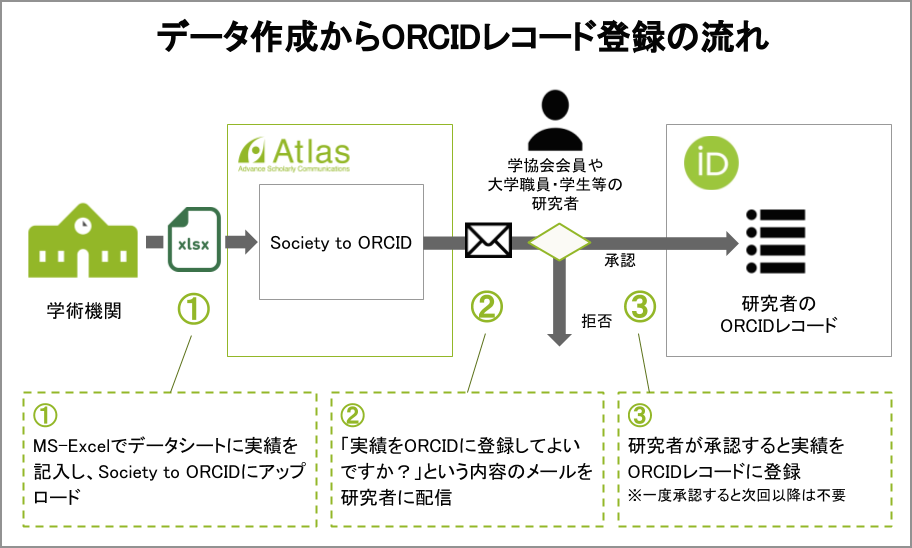

では、Society to ORCIDを利用してどのようにORCIDレコードを登録するのか、そのプロセスを説明します。

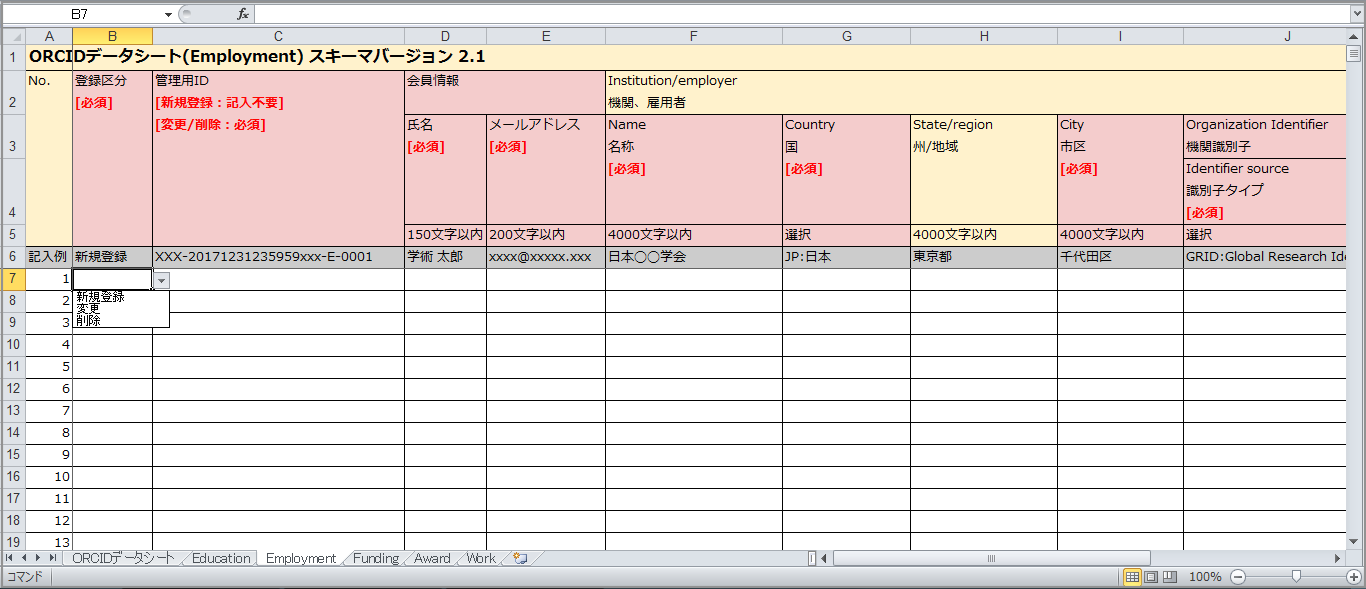

1. データシート作成、アップロード

まずは機関にて、所定のExcelデータシートに入力します。このデータが、研究者のORCIDレコードに登録される内容です。

新規登録だけでなく、Society to ORCIDから登録したレコードであれば、変更・削除もできます。研究者自身で登録したレコードや、他機関が登録したレコードは変更・削除できません。

データシートを作成したら、Society to ORCIDにアップロードします。

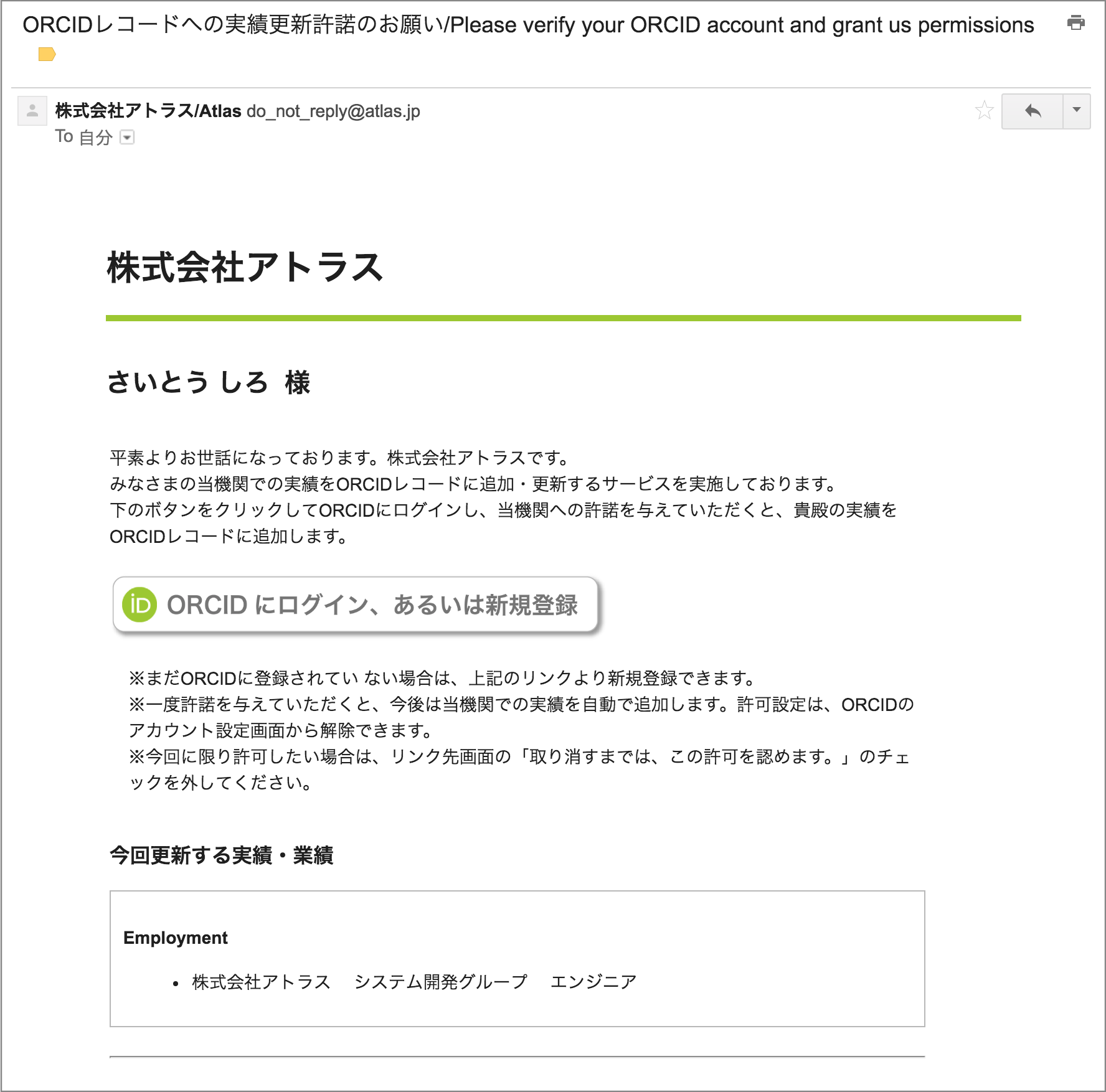

2. 承認依頼メールを送信

データシートのアップロードが完了すると、データシートに入力した研究者のアドレスに自動でメールが送信されます。

このメールは、機関によるORCIDレコード登録を、研究者に承認してもらうためのものです。研究者は、メール内のリンク(ボタン)からORCIDへアクセスします。

すでに承認済みの研究者には、このメールは送信されません。データシートのアップロード後、すぐにORCIDレコードが登録されます。

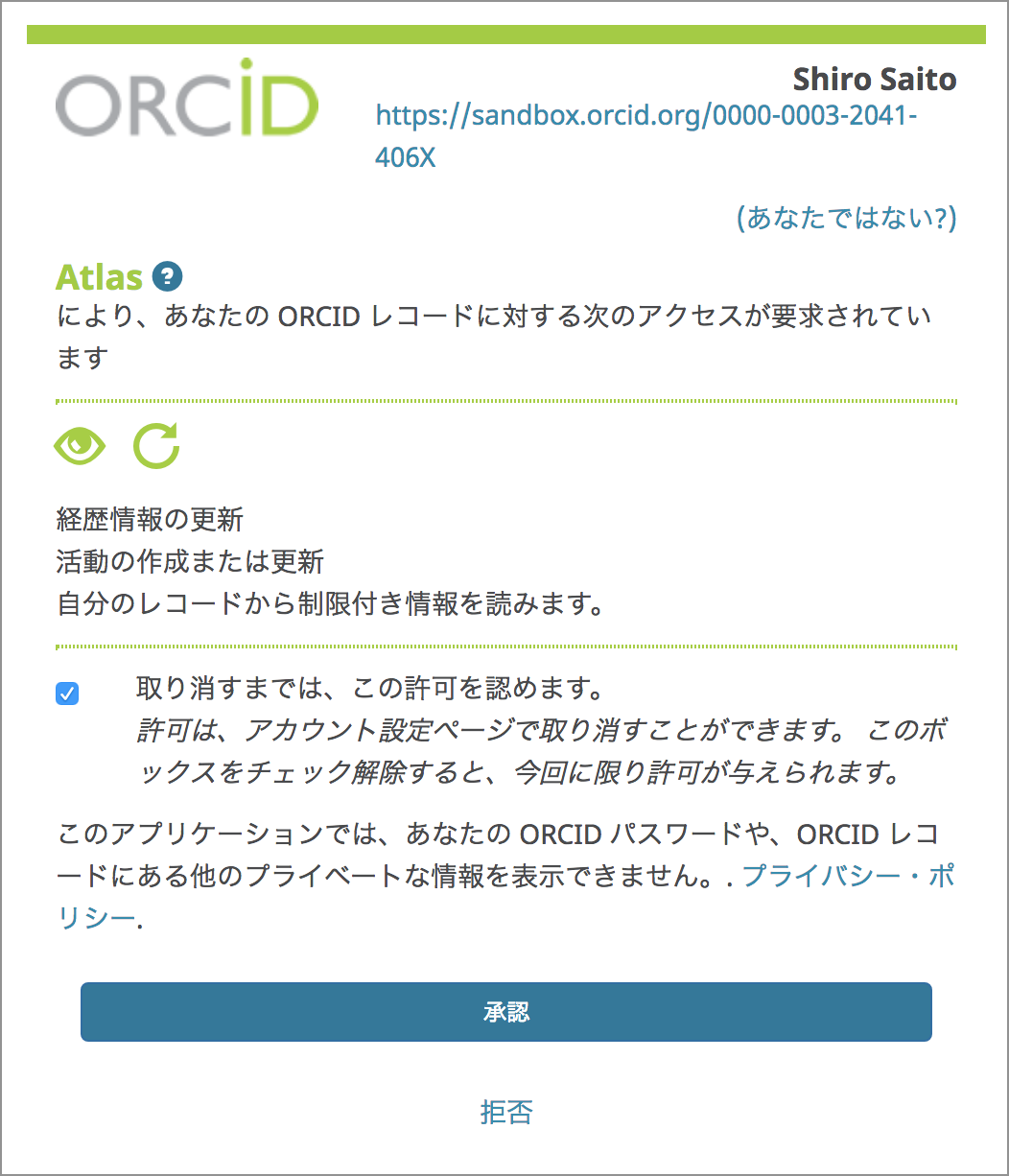

3. ORCIDでの承認、レコード登録

研究者がメールからORCIDにアクセスすると、ログイン(または新規アカウント登録)した後に、承認する機関名とアクセス権限が表示されます。

この画面で研究者が承認すると、データシートに入力した内容がORCIDレコードに登録されます。拒否した場合は何も登録されませんが、後から承認してもらうこともできます。

どんなORCIDレコードを登録できる?

Society to ORCIDで登録できるのは以下のレコードです。それぞれデータシートが用意されています。

- Education:学歴

- Employment:職歴、役員、委員など

- Funding:研究助成金の付与

- Award:受賞歴など

- Work:紀要、論文誌掲載、大会発表など

ORCIDレコード登録以外の活用方法

Society to ORCIDには、レコードの登録以外にもORCID iDの収集という活用方法があります。

前述の通り、レコード登録の流れの中で、研究者に承認してもらうプロセスがあります。このとき、承認した研究者のORCID iDがSociety to ORCIDへ通知されるのですが、このデータを収集しており、必要に応じて学術機関へレポートとして提供できます。

例えば他機関における研究者の実績や、離職後・卒業後の活躍を追跡したいときに、ORCID iDがあればそれが容易いものとなるでしょう。

ただし、ORCIDメンバーになっていない機関での実績(研究者自身で登録した実績)は、信憑性があまり高くはありません。この点は、今後のORCIDメンバーの拡大に期待しましょう。

サービス導入と利用の注意点

Society to ORCIDの導入と利用にあたり、いくつか注意点があります。

ORCIDメンバーへの加入

Society to ORCIDはMember APIを利用していますので、当然ながら学術機関にてORCIDメンバーへ加入する必要があります。

機関Webサイトへの掲載事項

機関におけるORCIDの取り扱いについて、利用者である研究者(機関職員や学協会会員)に説明するためのWebページを、機関サイト内に用意しなくてはなりません。

これはMember APIを利用する際に必要なこととして、ORCIDのポリシーで定められています。WebページはORCIDスタッフのレビューを受ける必要があります。

すでにSociety to ORCIDを導入いただいている事例として、下記のようなWebページを作成するイメージです。

導入までの準備作業としては、ここが少し頑張りどころになります。とはいえ、上記のようなサンプルやテンプレートもありますし、ORCIDスタッフのサポートも受けられるので、あまり心配はいらないのではないかと思います。

レコード登録言語のポリシー

ORCIDレコードの内容は言語を問わず登録できますが、1つのレコードに対する多言語対応がまだ不十分な面があります。例を挙げると、Employmentの役職名を「教授」「Professor」のように個別に登録できません(日英の項目がそれぞれあるのではなく、1つしかありません)。

このため言語に関してはどのように登録するか、ある程度ポリシーを決めておく必要があるでしょう。前述した京都大学様の事例では、「教授 / Professor」のように日英並記で登録されているようです。

ただ、ORCIDでは定期的にデータ項目をアップデートしているので、将来的に拡張される可能性はあります。

機関識別子の確認

Work以外のORCIDレコード、Education, Employment, Funding, Award の登録には、機関識別子が必要です。Society to ORCIDでは下記のいずれかを使用できます。

- Ringgold ID

- ISNI

- Fundref ID

- GRID

機関識別子が不明な場合は、Ringgold IDであればORCIDに依頼して調べてもらえます。もし機関識別子を保有していない機関でも、GRID(Global Research Identifier Database)であればすぐに登録できます。

おわりに

さて、今回の記事はいかがでしたでしょうか。Society to ORCIDが、学術機関のみなさまにとってORCID活用の一手になれば幸いです。もっと詳細を知りたいという方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。